古代女子蓄发不剪,多将头发挽成髻鬟。为了使发髻不致松散,故需以发簪贯连。发簪的前身是发笄(ji第一声)。“笄”、“簪”二字,是同一物体的两种称呼。先秦时期一般称“笄”,秦汉以后多称为“簪"。

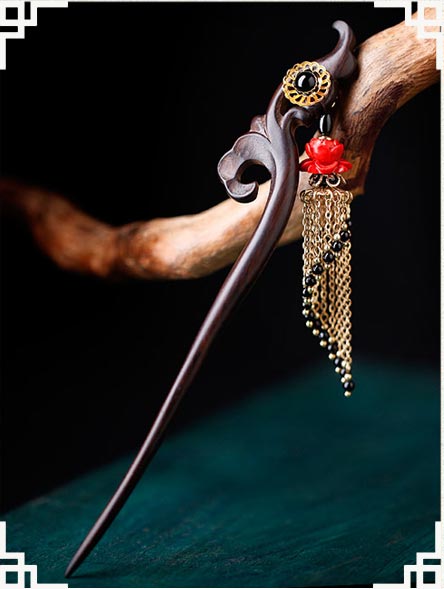

古代发笄,形式繁多,仅质料而一言,就有骨、石、陶、蚌、荆、竹、玉、铜、金、象牙、牛角以及玳瑁(一种有机宝石)等多种。这些发笄实物,在先秦时期的古墓葬中有大量出土。女子插笄的实例,在考古发掘中也常可看见,如一九七八年秋,在山西襄汾新石器时代的墓葬中曾发现一具骨架,骨架保存完好,经测定为三十五岁左右的女性。在她的头顶,就插有一根骨笄。在此以前,考古工作者在江苏常州汗墩村新石器时代遗址清理了一座古墓,共出土骨笄五件,这些骨笄也都插在女性头部。更为难得是,在河南光山宝相寺附近发掘了一座规棋较大的春秋古墓,在女主人孟姬墓中出土了一个保存完好的发髻实物,出图时发髻上还插着两根木笄。 在古代中国,女子插笄,是一件非常重要的事。还会举行仪式,叫做“笄礼”。女子只有在笄礼之后,才会被看做是成人。根据古籍记载的,男子到二十岁成人,叫做“冠礼”,这个“冠礼”是和“笄礼”相应的。

笄礼产生于周代。《仪礼》称:“女子许嫁,笄而随之称字。”郑玄注:“笄,女子礼,犹冠男也。”《字以己·内则》也称:“女子一十有五年而笄。”,说的都是这种情况。 在女子尚未行过笋礼之前,她们的发式大多作成丫髻.还没有插笄的必要,到年满十五了,如果已经许嫁,就可换作成人发髻,这时梳发髻就需要发笄。

至于还没有许嫁的及龄女子.最迟在二十岁时也要举行笄礼。不过这种笄礼与许嫁女子的笄礼有所不同。许嫁女子的笋礼,被视为喜事,所以仪式比较隆震,富贵之家尚需以酒宴接待宾客。未许嫁女子笋礼,就进行得比较敷衍,一般不需邀请宾客,到时由一妇人出面,给女子梳一发髻,安插一下发笄即算完事。

总角:幼年的儿童,头发上绾成小髻髻。《礼记·内则》“拂髻,总角。”郑玄注:“总角,收发结之。”后来就称儿童的幼年时代为“总角”。陶潜《荣木》诗序:“总角闻道,白首无成。”这里的“白首”代称老年。

垂髫:也指儿童幼年。古时儿童未成年时,不戴帽子,头发下垂,所以“垂髫”代称儿童的幼年。陶潜《桃花源记》:“黄发垂髫,并怡然自乐。”这里的“黄发”也代称老年。 豆蔻:是指女孩的年龄段(十三四岁),文学作品中的豆蔻:诗文中常用以比喻少女。为十三四岁的少女,一如豆蔻的含苞待放,这个比喻十分确切生动。

及笄:古时称女子年在十五为“及笄”,也称“笄年”。笄是簪子,及笄,就是到了可以插簪子的年龄了,《仪礼·土昏礼》:“女子许嫁,笄而醴之,称字。”《礼记·内则》:“女子许嫁,……十有五年而笄。”则又指出嫁的年龄。《聊斋志异·胭脂》:“东昌卞氏,业牛医者,有女,小字胭脂,……以故及笄未字。”蔡东藩 《清史演义》第一回:“老者便对布库里雍顺道:‘小女伯哩年将及笄,如蒙不弃,愿附姻好。” 束发:古代男孩成童时束发为髻,因用为指代成童:“余自束发读书轩中”(归有光《项脊轩志》)。束发一般15岁左右,这时应该学会各种技艺。《大戴礼记·保傅》:“束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。”

弱冠:古代男子20岁行冠礼。所以主以“弱冠”代称20岁,弱是年少,冠是戴成年人的帽子,还要举行大礼。左思《咏友》诗:“弱冠弄柔翰,旧荦观群书。”